IM INTERVIEW:

DIPL. DESIGNER BENJAMIN HOLLAND ÜBER DIE ORTE DES DENKENS

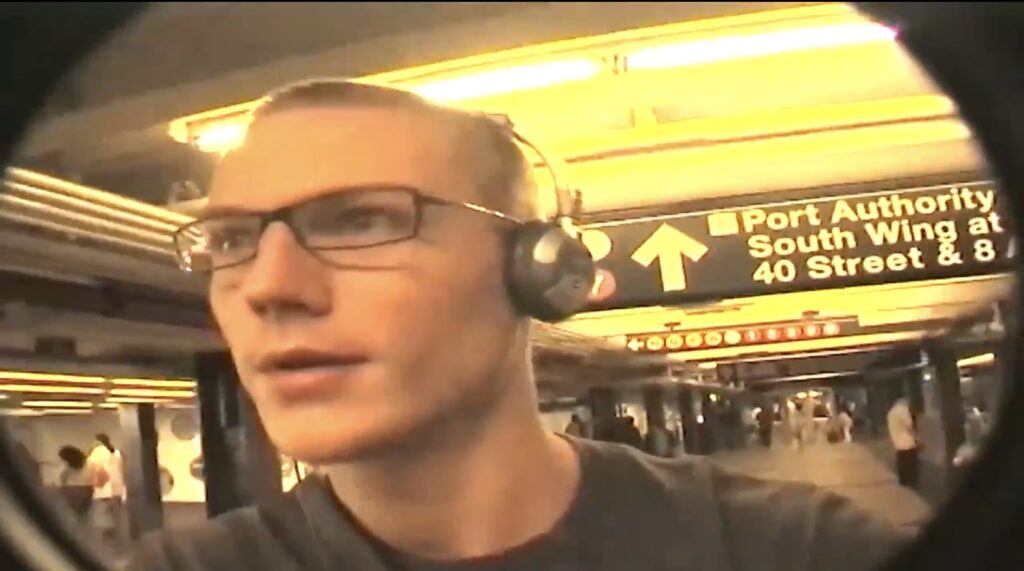

Bereits in den späten 1990er-Jahren war Benjamin Holland Teil einer jungen digitalen Subkultur, die sich mit Fragen von Konnektivität, kultureller Aneignung und der Demokratisierung von Medienzugängen beschäftigte. In dieser Zeit ging es um die experimentelle Erprobung neuer Möglichkeiten im Bereich Telekommunikation, Free-TV und digitale Vernetzung. Phänomene, die später in der Netzkultur breiter sichtbar wurden. Während der Schulzeit arbeitete er bei mehreren Produktionen der RTL Serie Unter Uns mit. Diese frühen Erfahrungen prägen bis heute seine Haltung gegenüber Teilhabe, Medienkritik und digitaler Kultur.

Er gründete das Institut für soziale Teilhabe, Offenheit, Reflexion & Empathie (STORE), um kreative Bildungs- und Beteiligungsformate weiter zu entwickeln, Selbstwirksamkeit zu stärken und gesellschaftliche Teilhabe zu fördern.

Seine Arbeit bewegt sich an der Schnittstelle von Gestaltung, Pädagogik und Recht und zielt darauf, Teilhabeprozesse sichtbar, erfahrbar und wirksam zu machen. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Designtheorie, Kunst und Architektur war er über sechs Jahre in Forschung und Lehre tätig.

In New York arbeitete er 2004 und 2005 an internationalen Produktionen mit und für Reebok, Vibe Magazine, dem Rapper TI und JayZ. Danach war er für Dolce und Gabbana in Mailand, Italien. 2009 studierte er zwei Semester Health und Intercultural Communication an der SDSU School of Communication, wo er Gesundheitskampagnen, Krisenkommunikation und partizipative Strategien im Gesundheitskontext untersuchte. Er leitete die Kommunikation in den sozialen Netzwerken des Startups health tv der Asklepios Kliniken Hamburg und später den Bereich Online als head of digital.

Neben seiner wissenschaftlichen und sozialpädagogischen Tätigkeit verfolgt Benjamin Holland seit über 20 Jahren eigene künstlerisch-gestalterische Projekte, die in Publikationen, Blogs und Ausstellungen aufgegriffen wurde. Seine Arbeiten fanden Erwähnung in Printmedien sowie in digitalen Kulturplattformen und wurden in interdisziplinären Projekten präsentiert, unter anderem im Umfeld der Art Basel.

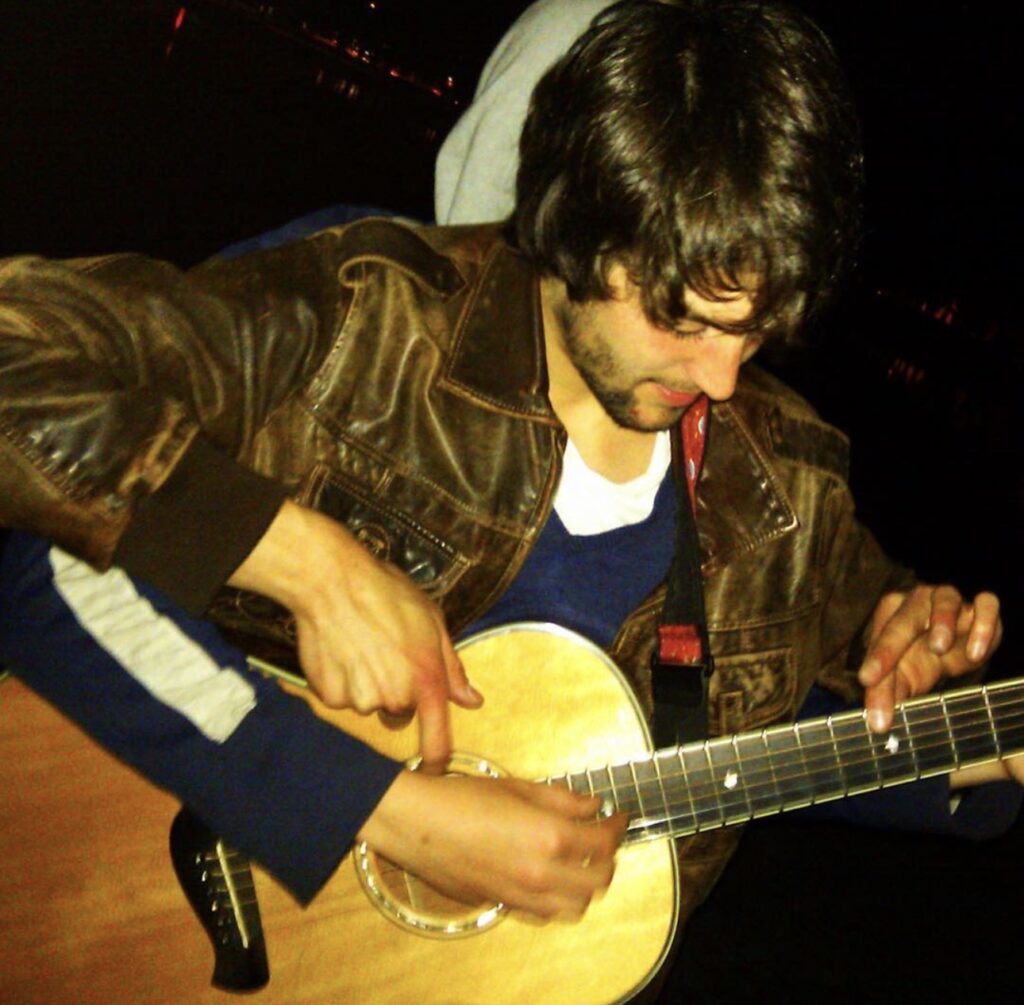

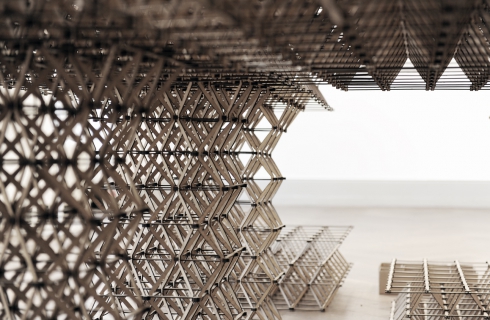

In der Zusammenarbeit mit Musiker:innen, Architekt:innen und Kulturproduzent:innen entwickelte er experimentelle audiovisuelle Konzepte, die die Schnittstellen von Kunst, Design und sozialer Wirklichkeit ausloten. So entstanden u. a. frühe Musikvideos für die Band AnnenMayKantereit, eine Zusammenarbeit mit David Fischer (Highsnobiety), Philipp Gädicke (Made Space|BAM Works) und die Mitarbeit an Projekten mit dem ehemaligen Rektor der Städelschule Prof. Nicolaus Hirsch, dem Architekten Prof. Dr. Michel Müller von MINC und Prof. Hans Sachs von der Detmolder Schule für Gestaltung.

Diese künstlerische Praxis prägt bis heute seine Herangehensweise: Sie verbindet ästhetische Forschung, essayistische Verfahren und soziale Fragestellungen und bildet damit eine wichtige Grundlage für die Arbeit des Instituts.

STORE verbindet seine gestalterisch-akademische Expertise mit sozialrechtlicher Spezialisierung und kulturreflexivem Denken. Daraus entstehen Strategien, Formate und Werkzeuge für inklusive Bildungs-, Beratungs- und Beteiligungsprozesse.

Benjamin Holland ist Diplom-Designer und schreibt aktuell seine Bachelorarbeit in Sozialer Arbeit mit Schwerpunkt Sozialrecht.

Seit 2021 arbeitet er unter anderem als Integretationshelfer in Schulen.

2026 erscheint sein erster Roman.

In 2010 i worked for David Fischer from Highsnobiety and Philipp Gädicke from Made Space

In den frühen 2000er-Jahren überlagerten sich technologische Aufbrüche, ästhetische Experimente und die Sehnsucht nach neuen Formen sozialer Teilhabe. Breitband war noch rar, aber die ersten Creative-Commons-Lizenzen öffneten einen Raum, in dem Musik, Grafik und Netzaktivismus zusammenfielen. Es war die Zeit der Netlabels, jener digitalen Gegenöffentlichkeit, die sich zwischen Napster-Euphorie und Major-Industrie etablierte: nicht mit dem Anspruch, Konkurrenz zu sein, sondern als künstlerisches Labor und als soziales Statement.

Genau hier setzte Starfrosch an. Ursprünglich als Band in Bern gegründet, verbanden Markus Koller, Adriano Schneider und Jeannie Casey elektronische Beats, Gitarrenriffs und Vocals mit einer klaren Haltung: Musik gehört ins Netz, frei zugänglich, nicht verwaltet durch Gatekeeper, sondern getragen von einer Community. Aus den regelmäßigen Jams entstand nicht nur eine Reihe von Creative-Commons-EPs, sondern auch ein ganzes Ökosystem: Starfrosch betrieb einen der ersten Podcasts der Schweiz, baute ein internationales Portal für freie Musik auf und organisierte Konferenzen, die das Phänomen Netaudio theoretisch wie praktisch verankerten.

Die visuelle Kultur, die dieses Umfeld prägte – Collagen, fragmentierte Typografie, Ironie zwischen Pop und Punk – war kein bloßer Schmuck, sondern Teil derselben Bewegung. Gestaltung, Musik und digitale Kultur wurden als Einheit verstanden. Das damalige STORE-Artwork für Starfrosch steht in diesem Kontext: Es greift die DIY-Ästhetik auf, spielt mit Brüchen und ironischer Distanz, und übersetzt den Anspruch der Szene ins Bildhafte.

So fügte sich Anfang der 2000er ein Geflecht zusammen, das rückblickend exemplarisch wirkt: Musikerinnen, die sich selbst als „virtuelle Macher“ begriffen, Designerinnen, die die visuelle Sprache einer neuen Netzkultur entwickelten, und ein technischer Unterbau, der auf Offenheit, Teilhabe und Reflexivität setzte. Starfrosch war – und ist – ein Knotenpunkt dieses Netzwerks: zunächst als Band, später als Plattform, heute als eine der sichtbarsten Stimmen für freie Musik aus der Schweiz.

The project «The Land» was conceived by Rirkrit Tiravanija and Kamin Letchaiprasert and developed by a group of artists to be a self-sustaining living environment. «The Land» is located in the north of Thailand near the town Sanpatong, twenty kilometres southwest of the city of Chiang Mai. It was devised as an «open space», free from possession, in order to trigger discussion and experimentation in the field of culture.

Team: Nico Dockx, Nikolaus Hirsch, Christina Koschowsky, Zak Kyes, Philipp Misselwitz, Michel Müller, Sabina Priese, Luisa Roth, Att Poomtangon, Hans Sachs, Emmi Wegener, Benjamin Holland

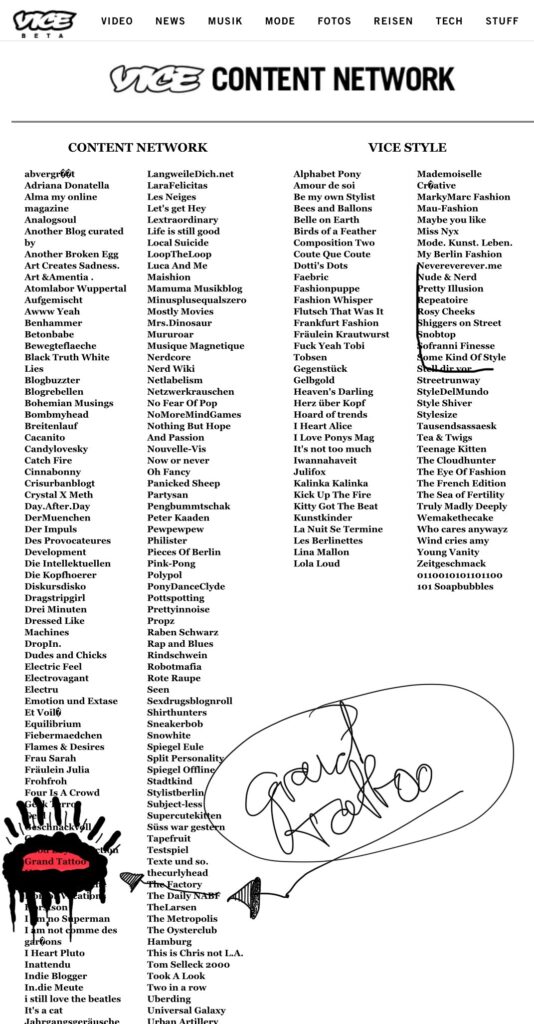

STORE’s Grand Tattoo wurde 2010 auf Blogspot gestartet und war einer der ersten deutschsprachigen Online-Blogs, die Tattoos im Kontext von Lifestyle, Kunst und Subkultur behandelten. Mit dem Selbstverständnis „nicht nur ein Blog über Tattoos“ verband er Tätowierkultur mit Themen wie Mode, Musik und urbanen Szenen.

Bereits kurz nach dem Start erreichte der Blog eine hohe Sichtbarkeit in den Google-Suchergebnissen zum Suchbegriff „Tattoo Blog“ in Deutschland. Seine Reichweite spiegelt sich in mehreren indirekten Belegen wider:

• Inhalte wurden 2010/2011 regelmäßig von Aggregator-Seiten und Scraper-Blogs übernommen, ein typisches Zeichen für prominente Platzierungen in den Suchmaschinen.

.

• In Foren (z. B. im German Scooter Forum) wurde Grand Tattoo als „Lieblingsseite“ empfohlen und verlinkt.

• Der Blog wurde 2010 in das Vice Content Network aufgenommen – ein Netzwerk, in das nur Blogs mit nachweislich relevanter Reichweite und inhaltlicher Qualität eingeladen wurden.

Parallel entstand eine Facebook-Seite, über die Beiträge zusätzlich verbreitet wurden und die Community mit dem Blog in Kontakt stand.

Mit diesem Ansatz prägte Grand Tattoo die frühe digitale Tattoo- und Lifestyle-Szene in Deutschland. Er steht exemplarisch für ein früh einflussreiches, subkulturelles Online-Projekt, das Reichweite nicht nur durch Google-Rankings, sondern auch durch Verlinkungen, Übernahmen und Netzwerk-Einbindungen gewann.

Unter dem Namen PrintsausBelEhr nutzt STORE auf Instagram eine seit Jahren gewachsenen Vintage-T-Shirt-Sammlung als offener Ausstellungsraum. Im Zentrum steht die (pop)kulturelle Kartografierung, Kontextualisierung und Einordnung,also Kulturvermittlung statt reiner Transaktion. Das Projekt verbindet design-historische, bzw. -theoretische Perspektive mit sozialer Teilhabe: Community-Dialog, transparente Kuratierung und zirkuläre Ökonomie. Zugleich fungierte es als Labor für Fragen und Antworten zwischen Marken-/Urheberrecht zu Details der Sammelpraxis.